Il est impossible d'évoquer les dommages causés par un son sans évoquer l'organe de la perception du son : l'oreille. L'oreille se situe latéralement de chaque côté du crâne enchâssé dans l'os temporal (os très solide qui va protéger cette organe sensoriel double puisque l'oreille a deux fonctions : l'audition évidemment mais aussi l'équilibration). Nous verrons dans cette partie le mécanisme ainsi que l'anatomie de cet organe relativement complexe qu'est l'oreille.

L'oreille se compose de trois parties : l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne, chacune partie correspondant à un milieu de propagation différent.

Elle est composée principalement du pavillon et du conduit auditif externe (peau recouverte d'un cartilage rigide, comme la pointe du nez)

Le pavillon est formé de reliefs et de creux sculptant cette oreille de façon harmonieuse contrairement aux oreilles animales sans relief (ex: éléphant ). Cette forme en cornet va permettre d'amplifier les sons de 10 à 15 dB sur les fréquences 155/7000 Hz avec une résonance à 2000 Hz (notions et vocabulaire expliqués dans la partie précédente).

- en périphérie : l'hélix formant un bourrelet s'élargissant en bas pour former le lobule. Ensuite un relief concentrique (qui se rapproche du centre) , l'anthélix.

- au centre : la conque ou coquillage qui recueille les sons comme un entonnoir pour les transmettre au conduit qui lui succède.

- en bas : le lobule (ou lobe de l'oreille) normalement appendu au pavillon (morceau de chair sans cartilage) (lieu d'élection des boucles d'oreilles)

Le conduit auditif externe est un tuyau faisant suite au pavillon qui va diriger les sons en flux laminaire (les couches de fluides glissent les unes sur les autres sans échange de matière) vers le tympan venant obturer le fond. De direction oblique en avant et souvent vers le haut, il mesure environ 3 cm de long (de diamètre moyen 7 mm) et est constitué d'un tissu fibro-cartilagineux dans sa partie externe et osseux dans sa partie interne.

[Du fait de sa géométrie, toutes les fréquences ne sont pas transmises de manière linéaire Elle favorise les fréquences de 2kHz à 5kHz qui arrivent au tympan avec une intensité 2 fois supérieure à l'entrée du canal auditif.]

|

|

L'oreille moyenne est constituée du tympan et de la caisse contenant les 3 osselets et transmet les vibrations du tympan ( 3 dans le schéma de l'oreille externe) à l'oreille interne.

Le tympan est une fine membrane de 0.1 mm d'épaisseur, convexe en dedans et constituée de 3 couches : cutanée (externe), fibreuse (moyenne) et muqueuse (interne). Il sépare l'Oreille Externe de l'Oreille Moyenne. C'est lui qui va réagir aux modifications de pression entre l'air atmosphérique extérieur et l'air intérieur clos. Les vibrations du tympan sont transmises mécaniquement par les osselets à la fenêtre ovale, qui correspond à l'entrée du colimaçon (oreille interne). La vibration mécanique est ainsi amplifiée d'environ quinze fois.

Les osselets aux nombres de 3 s'articulent mécaniquement pour transmettre le son depuis le tympan jusqu'à l'oreille interne . Le marteau ( 4 ) est enchâssé dans la membrane tympanique en faisant corps avec elle au niveau de la longue apophyse(excroissance naturelle de la surface d un os) ; sa tête est articulée avec l'enclume ( 5 ) qui lui fait suite (osselet intermédiaire). La branche descendante de l'enclume est reliée à la tête de l'étrier ( 6 )qui va séparer la vibration sonore en 2 parties et assurer l'étanchéité avec les liquides endolymphatiques. Le marteau et l'étrier, osselets liés (marteau avec tympan et étrier avec fenêtre ovale) sont conditionnés par 2 muscles antagonistes lors de la propagation des sons : le muscle du marteau est tenseur du tympan en augmentant la pression de l'oreille interne et le muscle de l'étrier agit à l'inverse en diminuant la pression intra-cochléaire (réflexe stapédien : rôle des protections de l'oreille interne lors de la perception de sons forts). Cette forge auriculaire où la vibration sonore aérienne conditionnée va venir stimuler la cochlée liquidienne permet en outre une amplification de l'amplitude de l'ordre de 40 dB.

|

|

|

L'oreille interne ou labyrinthe osseux (figure 2) est constituée d'os compact autour du labyrinthe membraneux (figure 3) et séparé de lui par le liquide périlymphatique. Elle est séparée en 2 parties : le labyrinthe postérieur constitué du vestibule et des 3 canaux semi-circulaires( 8 ) et le labyrinthe antérieur ( 9 )ou cochlée (limaçon),encastrée dans l'os temporal, s'entourant sur 2 tours et demi de spires et d'une hauteur de 35 mm qui contient la lame des contours qui s'enroule dans le sens anti-horaire pour une oreille droite. Cette coque osseuse est reliée à la caisse tympanique par l'intermédiaire de la fenêtre ovale fermée par la platine de l'étrier et la fenêtre ronde qui permet l'expansion de ces mêmes liquides à l'opposé de la fenêtre ovale. Le labyrinthe antérieur (ou cochlée): Elle est encastrée dans l'os temporal, l'os le plus dur du crâne . |

La lame des contours ou axe osseux de la spirale qui en coupe, détermine 3 compartiments : la rampe tympanique, la rampe vestibulaire et le canal cochléaire entre les 2 contenants l'organe de corti.

L'organe de corti est celui de la perception auditive est constitué de cellules sensorielles (cellules ciliées internes ou CCI sur une rangée)qui transmettent des impulsions aux fibres nerveuses auxquelles elles sont rattachées, et de cellules de soutien (cellules ciliées externes ou CCE disposées sur 3 rangées en forme de V)

Schéma de cellules cillées

L'utricule sur lequel viennent s'implanter les 3 canaux semi-circulaires présentant un renflement terminal où se situe la zone sensorielle (crête amplullaire de même structure que les macules).

Le saccule relié à l'utricule. Dans ces formations vestibulaires, on retrouve une unité sensorielle : la macule. Cette région spécifique des parois de ces organes est constituée d'une couche cellulaire engluée au sommet par une couche gélatineuse où repose les otolithes (CACO3). La macule utriculaire fait 30° avec l'horizontale ; la macule sacculaire est perpendiculaire (plan vertical).

La cochlée comporte deux rampes communiquant entre elles par l'hélicotréma, les rampes tympanique et vestibulaire qui contiennent un liquide, la périlymphe. Le canal cochléaire contient l'endolymphe.

|

Constitué par les impulsions nerveuses qui parcourent les voies auditives depuis l'organe de Corti jusqu'à l'écorce cérébrale, le message nerveux auditif transmet les informations relatives à la fréquence, à l'intensité et à la composition des vibrations, ainsi que celles qui se rapportent à la position de la source sonore dans l'espace. Le nerf auditif contient un ensemble de 35.000 fibres (10 par cellule ciliée interne) qui transmettent au cerveau des informations identiques entre elles. Il pénètre dans le tronc cérébral au niveau du bulbe rachidien. Après plusieurs relais, les fibres auditives parviennent à l'écorce cérébrale ; elles sont alors 100 fois plus nombreuses car le nombre de neurones disponibles augmente à chaque relais. Il faut moins de 20 millisecondes pour que les ondes sonores soient transmises au cerveau sous la forme de stimuli nerveux. Le traitement simultané de l'information sensorielle par le cortex auditif permet de garder au message sa globalité et son intelligibilité initiale. |

Notre système d'audition présente des performances remarquables. Nous sommes capables d'entendre des sons ayant une plage de fréquences couvrant quatre décades (10E4), soit de 20Hz à 20kHz environ et nous percevons ces sons pour une plage d'intensités très importante, d'un facteur de 10E14 environ, soit de 1pW/m2 à 100W/m2.

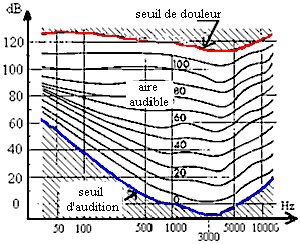

En soumettant des sons purs de fréquences et d'intensités variables auprès du plus grand nombre de personnes possibles, il en a été extrait la courbe de sensibilité (moyenne) de l'oreille humaine. Ce graphique met en évidence les limites minimales et maximales qui peuvent être admises. Il s'agit de la courbe du seuil d'audibilité et de la courbe du seuil de la douleur.

Diagramme (dit également de Fletcher et Munson, 1933) qui, dans un espace à deux dimensions (fréquence en Hz portée en abscisse et niveau de pression acoustique en dB portée en ordonnée) indique les courbes d'égale sensation sonore. Ce travail a été normalisé en 1961. |

|

Des vibrations acoustiques en dehors de la zone audible sont également repérables. Il s'agit :

• Des infrasons , qui sont donc des sons de fréquences inférieures aux fréquences dites audibles.

• Des ultrasons , qui sont des vibrations trop rapides pour pouvoir être perceptibles par notre système auditif.

• Des microsons , qui sont eux des sons de fréquences audibles mais d'intensité trop faible pour être perçu par notre cerveau.

D'autres facteurs de perception sonore fortement subjectifs n'apparaissent pas sur ce graphique. Des propriétés comme le volume, la hauteur, la localisation ou le timbre sont utilisés pour exprimer la qualité d'un son. Par exemple, nous reconnaissons comme agréable un son composé d'harmoniques ayant des amplitudes spécifiques, alors qu'un autre est dissonant ou catalogué comme bruyant

De plus, notre système de perception nous permet de sélectionner certains sons dans un environnement remplis de sources sonores des plus diverses produisant un bruit ambiant. Sans toutes ces formidables facultés, beaucoup de sources sonores qui nous entourent nous seraient insupportables.

En résumé, les sons sont captés par l'oreille externe et sont transmis vers le conduit auditif. Les vibrations du son provoquent un mouvement du tympan et de la chaîne de trois petits os qui lui sont reliés (oreille moyenne). Le système de l'oreille moyenne sert à amplifier l'énergie des vibrations sonores pour les transmettre à la cochlée (oreille interne). C'est dans la cochlée que se trouvent des milliers de cellules ciliées qui sont connectées aux fibres du nerf auditif. Les vibrations sonores pénètrent dans la cochlée, provoquant la transmission de l'onde dans l'organe d'audition (ou corti)qui est rempli de fluide. Cette onde provoque le déplacement des cellules ciliées qui génèrent alors des signaux électrochimiques qui circulent dans le nerf auditif (nerf de l'audition) pour aboutir au cerveau où ils sont reconnus comme des sons : c'est la perception du son.

[Nous pouvons dire que l'oreille transforme l'énergie acoustique reçue d'abord en une énergie mécanique ( oreille externe et moyenne) puis en une énergie électrochimique( oreille interne) qui sera transmise par le nerf auditif au cerveau de manière à engendrer une réaction.